| Foto: Institut für Theaterwissenschaft

Arbeit am Zusammenhalt

Feste der Arbeitsbewegungen zwischen Ästhetisierung und Politisierung

von Matthias Warstat

Die Dichotomie von Arbeit und Freizeit, nach der wir noch heute unser Alltagsleben einzuteilen pflegen, war schon in den frühen Jahrzehnten der Industrialisierung nicht wirklich zutreffend oder reichte jedenfalls nicht aus, um die Komplexität alltäglicher Routinen angemessen zu erfassen. Jenseits von Erwerbsarbeit und purer Regeneration hat es zu allen Zeiten Aktivitäten gegeben, die zwar nicht unmittelbar zum materiellen Lebensunterhalt beitrugen, aber für den Unterhalt existenzieller gesellschaftlicher Funktionen wie auch persönlicher Lebensperspektiven unerlässlich waren. Angesichts der hartnäckig stagnierenden Massenarbeitslosigkeit wächst in den betroffenen Gesellschaften gegenwärtig die Wertschätzung für das breite Spektrum an Tätigkeiten, die Mühe kosten, sinnvoll sind und gleichwohl kein Erwerbseinkommen bieten. Zumeist wird dabei an Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen oder ehrenamtliches Engagement gedacht. Was dagegen seltener in den Blick kommt, sind religiöse, rituelle und politische Aktivitäten, obwohl sie von alters her einen gewichtigen Anteil an jenem Zwischenbereich in der Mitte von Arbeit und Freizeit hatten. Wenn Menschen beten, feiern oder kämpfen, dann „arbeiten“ sie nicht im herkömmlichen Sinne, aber was sie tun, ist doch zu wichtig, bedeutsam und ernsthaft, um unter den Oberbegriff „Freizeit“ subsumiert zu werden.

Von den Arbeitern der frühen Industrialisierungsphasen wird häufig angenommen, dass ihr Leben nahezu ausschließlich aus harter und monotoner Lohnarbeit in Handwerksbetrieben, Manufakturen und Fabriken bestanden hätte. Tatsächlich verfügten aber diese Urahnen der heute lohnabhängig Beschäftigten trotz ihrer sehr viel höheren Arbeitszeiten über ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Sinn stiftende Kraft ritueller Aktivitäten außerhalb des Erwerbslebens. Nachweislich gilt das für die Anhänger der frühen Arbeiterbewegung, die sich – in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts – in Vereinen, Parteien und Gewerkschaften engagierten. Denn all diese Organisationen waren beileibe nicht nur damit beschäftigt, politische und soziale Forderungen zu formulieren und durchzusetzen. Vielmehr entfalteten sie eine irisierende Fülle an kulturellen Praktiken, von deren Bindekraft sie zugleich im Kern zusammengehalten wurden. So waren Feste und Feierlichkeiten nicht Beiwerk, sondern ein Hauptzweck und Sinn stiftendes Anliegen der Arbeiterbewegung. Maifeiern, Revolutionsgedenkfeiern und Stiftungsfeste (Vereinsjubiläen) wurden wochenlang vorbereitet und mit rituellem Ernst und größter Aufmerksamkeit für jedes Detail gestaltet. Wer von der Lässigkeit und Stereotypie heutiger Familienfeste ausgeht, kann kaum ermessen, mit welcher Sorgfalt und Verbindlichkeit bis in die Weimarer Republik etwa Ferdinand Lassalles Geburtstag, der erste Mai oder der Gründungstag eines lokalen Arbeitervereins gefeiert wurden.

Wenn Menschen in Feste einen gewichtigen Teil ihrer Lebenszeit, ihres Engagements und ihrer Phantasie investieren, dann ist es nahe liegend, dem Fest als Untersuchungsgegenstand große Aussagekraft im Hinblick auf Werte, Habitus und ästhetische Präferenzen bestimmter Milieus zuzutrauen. Insofern ist es erstaunlich, wie relativ wenig Aufmerksamkeit bislang viele Fachdisziplinen dem Fest gewidmet haben, die nach ihrem thematischen Profil prinzipiell an festlichen Handlungsformen interessiert sein könnten. Über viele Jahrzehnte blieb die Festforschung weitgehend der Ethnologie und den wenigen Historikern überlassen, die die politische Brisanz des Feierns frühzeitig erkannten.

Erst in jüngerer Zeit haben weitere geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer das Fest für sich entdeckt, darunter auch die Theaterwissenschaft. Letztere musste auf Feste fast zwangsläufig aufmerksam werden, weil Fest und Theater traditionell eng aufeinander bezogen sind.

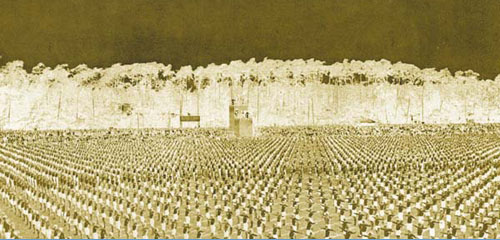

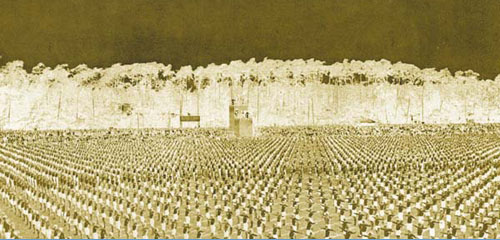

|

Die Festwiese des Weimarer Arbeiterjugendtages von 1920

Foto: Archiv der Arbeiterjugendbewegung, Oer-Erkenschwick |

Es handelt sich um zwei verwandte Aufführungstypen, die sich bisweilen auseinander entwickelt haben, in manchen Kulturen und Epochen aber auch unteilbare Symbiosen eingegangen sind. Das antike griechische Theater, zentrale Wurzel der europäischen Theatertradition, ist nach weit verbreiteter Annahme aus religiösen Festen heraus entstanden und blieb über Jahrhunderte in größere Feste eingebettet. Auch die theatrale Spielkultur des Mittelalters unterhielt eine symbiotische Beziehung zum Fest, sei es im Rahmen der kirchlichen Liturgie (geistliche Spiele) oder anlässlich städtischer Feste (Fastnachtspiele, Neidhartspiele). Als Festspiel stand Theater im Dienst des temporären Ausbruchs aus dem Alltag, der periodischen Gliederung des Jahres, der religiösen Einkehr oder des rauschhaften, zum Beispiel karnevalesken Exzesses. Noch die höfischen Theateraufführungen der frühen Neuzeit waren oft in Feste eingebunden, aber generell wies der neuzeitliche Trend in eine andere Richtung: Je mehr sich Theater zu einer spezialisierten und institutionalisierten Kunstform entwickelte, desto leichter wurde es, Theater und Fest als je eigenständige kulturelle Praktiken auseinander zu halten. Erst in der Hochmoderne um 1900 kam es zu einer Revitalisierung des Festspielgedankens. Seither wurde die Beziehung von Fest und Theater theoretisch wie praktisch vor allem dann relevant, wenn in Aufführungen Gemeinschaftserlebnisse generiert werden sollten – so auch bei der Arbeiterbewegung.

Auf ihren Festen inszenierten sich die Mitglieder und Anhänger der Arbeiterorganisationen selbst als Gemeinschaft – oder wurden als solche inszeniert. Von einem erweiterten Arbeitsbegriff ausgehend, wie er heute vielfach gefordert wird und sich durchzusetzen beginnt, würde man die Tätigkeiten des Feierns zweifellos als „Arbeit“, nämlich als Inszenierungsarbeit oder auch als ästhetisierende Arbeit bezeichnen.

Es ging um eine für die Schlagkraft der Bewegung, aber auch für das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Anhängers unerlässliche Arbeit am Zusammenhalt. Ästhetisch (im Sinne von aisthesis) ist diese Arbeit zu nennen, weil sie eine Versinnlichung von Solidaritätsappellen intendierte: Im Fest ließ sich ein Gemeinschaftsgefühl evozieren, das wahrscheinlich nicht von Dauer war, aber durch den repetitiven Charakter der Feste, ihre verlässliche Wiederkehr, dennoch zu einer stabilen Größe im Organisationsleben werden konnte. Zugleich waren die Feste Teil einer rasch expandierenden modernen Massenkultur, die gerade in den Jahrzehnten nach 1900 viele neue Attraktionen und Angebote für breite Bevölkerungsschichten hervorbrachte. Um hier konkurrenzfähig zu bleiben, musste die festliche Inszenierungsarbeit der Arbeiterorganisationen radikal verändert werden. Diese Veränderungen betrafen weniger die Konturen der heraufbeschworenen Gemeinschaft als vielmehr die theatralen Techniken der Evokation, was an zwei Beispielen verdeutlicht werden soll.

An einem Samstagabend im März 1904 trafen sich in Eichlinghofen, einem Bergarbeiterort bei Dortmund, etwa 200 Personen im Saal des Wirtes Wagner, um das Gedenken an die Revolution von 1848 zu feiern – die meisten von ihnen Bergarbeiter, manche in Begleitung ihrer Ehefrauen, einige auch mit Kindern. Um sieben Uhr hatte sich der Zuschauerraum gefüllt. Alle blickten erwartungsvoll zum Podium, das mit Topfpflanzen und zwei roten Fahnen geschmückt war. Zwischen den Pflanzen sah man die mit Lorbeerkränzen und roten Schleifen verzierten Büsten Wilhelm Liebknechts und Ferdinand Lassalles. Zwei volle Stunden lang lauschte die Versammlung verschiedenen Chor- und Instrumentalstücken, bevor gegen zehn Uhr Konrad Haenisch, ein Redakteur der Dortmunder Arbeiterzeitung, ans Rednerpult trat. In seiner Festrede würdigte er die Märzgefallenen des Jahres 1848 und rief den Anwesenden das turbulente Geschehen jener Tage in Erinnerung. Er beschrieb, wie revolutionäre Impulse aus Frankreich nach Deutschland übergegriffen hatten, schilderte ausführlich die dramatischen Ereignisse vor dem Berliner Schloss und die Flucht des Kronprinzen nach England. Niemals, so Haenisch, dürfe dieser Aufstand in Vergessenheit geraten. Nachdem er seine Rede beendet und wieder im Publikum Platz genommen hatte, wurden drei „Lebende Bilder“ präsentiert: Das erste, mit dem Titel „Die Freiheitsgöttin“, zeigte eine Frau in rotem Mantel, die ihre Hände über die beiden Büsten von Liebknecht und Lassalle hielt. Das zweite bot eine Szene aus dem Reichstag, in deren Mittelpunkt der Dortmunder Abgeordnete Bömelburg stand. Das dritte Bild brachte an die 30 Personen auf die Bühne: „[...] es sollte gewissermaßen nach meiner Auffassung soviel bedeuten, als wenn in Eichlinghofen alles nur für Sozialdemokratie schwärmen würde“, notierte der Aufsicht führende Polizist, Fußgendarm Schmolling, dazu in sein Berichtsheft. Kurze Zeit wurde auch diese Szenerie bestaunt, dann räumten die Statisten das Feld, die Stuhlreihen wurden an den Rand des Saales geschoben, und ein kleines Orchester spielte zum Tanz auf. Erst nach zwei Uhr nachts gingen die Letzten nach Hause.

|

Reigentanz auf dem Arbeiterjugendtag in Weimar 1920

Foto: Archiv der Arbeiterjugendbewegung, Oer-Erkenschwick |

Andere Zeiten, andere Feste: Am Abend des 1. Mai 1932 feierten in der Frankfurter Festhalle an die 20.000 Anhänger der Sozialdemokratie den internationalen Festtag der Arbeiterbewegung. Dazu hatte das Frankfurter Kulturkartell, ein Komitee aus Vertretern verschiedener sozialdemokratischer Organisationen, den Oberregisseur des Opernhauses mit einer monumentalen Masseninszenierung beauftragt: Aufgeführt wurde Hendrik de Mans Festspiel Wir!, das Orchester- und Chormusik, mehrere „Sprech-Bewegungschöre“, Filmeinspielungen, opulente Scheinwerfereffekte und die Mitwirkung größerer Gruppen im Zuschauerraum vorsah. Die ganze Halle, mit einem 14 Meter hohen, pyramidenförmigen Bühnenaufbau in der Mitte, sollte sich in einen dynamisch bewegten, multimedialen Erlebnisraum verwandeln, in dem alle Feiernden die Erfahrung aktiver Teilhabe an einer starken Gemeinschaft machen konnten. Anfangs verdeutlichten Sprechchortexte und Bildprojektionen die Gegensätze zwischen Natur und Stadt, Schaffensfreude und Fronarbeit, freiem Denken und erschöpfender Arbeit. Maschinentätigkeit, Arbeitslosigkeit und andere Beschwernisse proletarischen Lebens wurden in düsteren Farben gezeichnet. Aber dann tauchte aus einem Winkel des Saales ein Kollektiv von „Vorkämpfern“ auf, lautstarke junge Männer, die die versammelten Massen dazu aufriefen, sich zum Sozialismus zu bekennen und zu tatkräftigen Organisationen zusammenzuschließen. Im zuvor abgedunkelten Saal wurde es schlagartig heller. Große Gruppen von Arbeitern wurden nun sichtbar, die Transparente mit Parolen wie „Solidarität“, „Völkerfreiheit“ und „Weltfriede“ in die Höhe reckten. Im Zuschauerrund erhoben sich Jugendliche mit roten Fahnen und strömten von allen Seiten zur Bühne. Von den Stufen des Pyramidenpodests herab sangen sie, markante Passagen mit synchronen Gesten unterstreichend, das Arbeiterjugendlied Wir. Zum Schluss standen alle Zuschauer von ihren Plätzen auf, reichten einander die Hände und stimmten die Arbeiterhymne Brüder, zur Sonne, zur Freiheit an.

Die beiden Feste lassen nicht nur unterschiedliche Anlässe, sondern auch zwei gegensätzliche Feierstile erkennen. Das Programm der Eichlinghofer Märzfeier von 1904 folgte dem aus dem 19. Jahrhundert tradierten Verlaufsschema „Musikvortrag – Festrede – Rezitationen – Musikvortrag“, in das als besondere Attraktion drei „Lebende Bilder“ integriert waren. Diese ebenso stumme wie unbewegte Theatereinlage unterstrich den Gesamteindruck eines statisch gegliederten Geschehens. Im Mittelpunkt des Abends stand die Festrede, so dass der Bedeutungsgehalt des Anlasses – das Vermächtnis der Revolutionäre von 1848 – in erster Linie sprachlich vermittelt wurde. Vom Publikum wurden Ruhe und konzentrierte Aufmerksamkeit, dagegen keine aktiven Eingriffe in die Handlung erwartet: Weite Teile des Festprogramms wurden frontal vorgeführt. Erst beim abschließenden Ball, der in keiner Weise thematisch eingebunden war, durfte sich die gesamte Teilnehmerschaft ausgelassen betätigen. Eine ganz andere Dynamik prägte die Frankfurter Abendfeier zum 1. Mai 1932: Die bewegten Massenchöre, Lichteffekte und Filmprojektionen sorgten von Anfang an für eine kraftvolle Rhythmisierung, die nicht auf die Bühne beschränkt blieb. Auch die Festbesucher im Zuschauerraum wurden – zumindest in einzelnen, besonders exponierten Szenen – in die kollektive Bewegung einbezogen. Anstelle eines mehrteiligen Programmablaufs mit Reden, Rezitationen etc. war das gesamte Fest als integrale Theateraufführung angelegt. Die wesentlichen politischen Inhalte der Feier wurden weniger sprachlich als durch körperliche Aktion vermittelt. Im Mittelpunkt standen nicht mehr einzelne Redner und Rezitatoren, sondern vielköpfige Chorformationen, kollektive Verkörperungen von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Mit dem Schlussakt der Inszenierung endete auch die Feier; ein unterhaltsamer Ausklang, mit Umtrunk, Tanz und unbeschwerter Geselligkeit, war nicht vorgesehen.

Im Vergleich der beiden Festabende von 1904 und 1932 zeigen sich Grundzüge von Veränderungen, die für die politische Kultur der Zwischenkriegszeit in ambivalenter Weise prägend wurden. Die Feste der Arbeiterbewegung entwickelten sich zum Experimentierfeld für vielfältige Innovationen: gezielte Aktivierung der Festteilnehmer, aufwendige Inszenierung aller Festelemente, mehr Bewegung, mehr Handlung – und dies alles im Dienst einer kalkulierten Hervorbringung von Gemeinschaftserfahrungen. Zwar war es nicht neu, im Fest den Zusammenhalt der Anhängerschaft zu betonen, aber in der Art, wie Gemeinschaft und Solidarität nun inszeniert wurden, scheint eine Neuorientierung der kulturellen Praxis in den Arbeiterorganisationen erkennbar. Diese über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerke entwickelten nun einen sinnlicheren und körperbetonteren Stil, indem sie sich den Körper bei der Inszenierung integrierender Erfahrungen verstärkt zunutze machten.

|

Ästhetische Gemeinschaften in neuem Gewand? Konzertveranstaltung der Gegenwart

Foto: Photocase

|

Körperliche Bewegungen im kollektiven Rhythmus können Gemeinschaftserlebnisse auch dort evozieren, wo auf sprachlich-diskursivem Weg keine Übereinstimmung zu erzielen ist. Viele – nicht alle – Feste der Weimarer Arbeiterbewegung bedienten sich eines solchen „körpergestützten“ Vergemeinschaftungstypus, der nicht mehr primär auf unterhaltsamer Geselligkeit beruhte, wie sie die Arbeiterfeste des 19. Jahrhunderts geprägt hatte, sondern auf ästhetischer Erfahrung: Gemeinschaft sollte für den einzelnen Festteilnehmer sinnlich erfahrbar werden, indem er sich als Teil eines aufwendig inszenierten Kollektivkörpers wahrnahm.

Diese neue Orchestrierung von Gemeinschaft war Teil einer Ästhetisierung der politischen Kultur und damit einer Entwicklung, zu der auf ideologisch entgegengesetzter Seite auch die Aufmärsche, Kundgebungen und Massenfeiern der faschistischen und nationalsozialistischen Rechten gehörten. Tatsächlich leisteten nahezu alle politischen Milieus ihren jeweils eigenen Beitrag zum neuen Stil einer offensiven Verkörperung des Politischen. Das Erkenntnispotenzial vergleichender Studien auf diesem Gebiet erscheint längst nicht ausgeschöpft. Es sind verschiedenste Konzeptionen von Gemeinschaft (fundiert auf Ideen von Klasse, Rasse oder Volk), aber zugleich irritierende Übereinstimmungen im Inszenierungsstil von Gemeinschaft erkennbar. Man wüsste gern mehr über die Wirksamkeit dieses Stils, der die traditionellen Appelle zum Zusammenhalt konsequent versinnlichte, Gemeinschaftsmodelle in Aufführungen realisierte und über eine weitreichende Partizipation aller Festteilnehmer rituell zu bestätigen suchte. Ob diese Art der Ästhetisierung wirklich mit einer Irrationalisierung und Emotionalisierung des Politischen einherging – der Vorwurf liegt fast zu nahe – wäre kritisch zu prüfen. Die wenigen Rezeptionsdokumente, die von Arbeiterfesten aus den 20er Jahren überliefert sind, sprechen eher für ein maßvolles Konglomerat aus Stolz und Vergnügen über den gemeinsam evozierten Eindruck: eine gemischte Gefühlslage, die kritische Haltungen zu Einzelheiten der Inszenierung keineswegs ausschloss.

Gegenwärtig ist eine gewisse Auszehrung des Festbegriffs zu konstatieren: Wichtige Erfahrungsdimensionen, die traditionell mit ihm bezeichnet wurden, sind aus guten Gründen in Misskredit geraten. So sorgt die Erinnerung an die Masseninszenierungen des Nationalsozialismus, aber auch an Propagandafeste anderer autoritärer Regimes des 20. Jahrhunderts, dafür, dass jeglichen Formen sinnlich wahrnehmbarer Communitas im öffentlichen Leben oft misstrauisch begegnet wird.

Ästhetisch fundierte Vergemeinschaftung findet heute in spezialisierten, technisierten und meist kommerziellen Veranstaltungen statt (Clubs, Sportereignisse, Popkonzerte), die mit dem Festbegriff nicht treffend beschrieben sind. Tendenziell hat das „Fest“ eine private, auf Familie und Freundeskreis reduzierte Konnotation entwickelt, während Massenveranstaltungen wie die Love-Parade oder Open-Air-Konzerte eher unspezifisch als events bezeichnet werden. Ein in dieser Weise privatisierter Festbegriff ist mit weiterreichenden sozialen oder rituellen Ansprüchen nicht leicht zu verbinden. Familienfeste und andere private Feiern wird es immer geben, aber gemeinschaftswirksame Feste, die über die Privatsphäre des Einzelnen hinausweisen, sind merklich seltener geworden. Es sinkt die Bereitschaft, auf Festen am Zusammenhalt größerer Gruppen zu arbeiten. Wer heute am ersten Mai durch den Treptower Park spaziert und ein paar versprengte Grüppchen älterer Herren bei Bratwurst und Bier den Tag der Arbeit feiern sieht, kommt nicht umhin, die Geschichte der Arbeiterfeste als eine Verlustgeschichte wahrzunehmen.

Tatsächlich könnte mit den Massenfesten der Zwischenkriegszeit etwas verloren gegangen sein, dessen Wert sich erst auf den zweiten Blick erschließt: Sieht man für einen Moment von dem befremdlichen Pathos, den Ressentiments und der unangenehmen Monumentalität der alten Arbeiterfeste ab, dann tritt deren progressiv-politische Komponente deutlich hervor: Sie leisteten einen Beitrag zur Politisierung jener Sphäre zwischen Alltag und Freizeit, die in ihrer gesellschaftlichen Relevanz lange Zeit unterschätzt wurde und auch heute mühsam wieder entdeckt werden muss. Sie boten die Chance zu neuen, attraktiven Kombinationen von Politik und Vergnügen, Engagement und Erholung, Protest und Stolz. Ihre politische Dimension bestand also nicht allein in den heute hoffnungslos pathetisch klingenden Gemeinschaftsschwüren, sondern in der Fähigkeit der Feste, den Feiernden Wege in eine vernachlässigte, nahezu unbekannte Sphäre gesellschaftlichen Lebens zu eröffnen und damit für einen „Anteil des Anteillosen“ (Rancière) zu sorgen: Bewegung und Dynamik, Austausch und Zusammenhalt wurden als Teil einer im Alltag oft verschütteten Zwischensphäre in der Mitte von Arbeit und Freizeit erfahrbar. Je mehr sich in der Moderne und durch die Industrialisierung eine dichotomische Einteilung des Lebens in Arbeit und Freizeit durchsetzte, desto vollständiger verschwand ein Bewusstsein für die rituellen, religiösen, spielerischen und politischen Lebensvollzüge jenseits der Dualität von Erwerbsleben und regenerativem Leben. Arbeiterfeste wirkten dieser Ausgrenzung entgegen: Sie ermöglichten ein drittes Leben, in dem es weder um Geld noch allein um Regeneration ging. Diese dem Fest inhärente Chance wäre auch heute in neuer Weise zu entdecken.

|